目次

腐植酸で捕肥力を高める理由

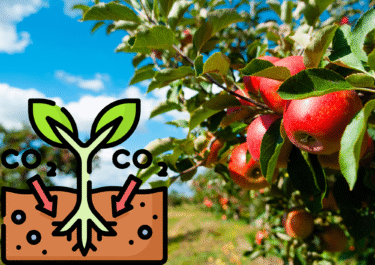

- 腐植酸とは、動植物の遺体が長期間分解・再合成されてできた高分子有機酸の一種で、土壌中の腐植物質の主成分である。

- 土壌に添加すると、腐植酸は陽イオン交換容量(CEC)を増やし、土壌が肥料成分(特にカリウム、カルシウム、マグネシウム、アンモニウムなど)をつかまえて保持する能力が高まる。

- 肥料を施してもすぐに雨や灌水で流れてしまう砂質土や、有効態窒素が減りやすい酸性土壌などでは、腐植酸を加えることで肥料の効果が長持ちする。

- 腐植酸には金属イオン(Fe、Mn、Zn、Cuなど)と結合しやすい性質があり、これにより植物の微量要素吸収を高め、欠乏症を予防する。

- 団粒構造の形成を助けるため、肥料の分布ムラが減り、作物の根が肥料成分にアクセスしやすくなる。

- 土壌微生物にとっても腐植酸は良質な炭素源であり、土壌生態系を活性化することで間接的に肥料の分解・吸収を促進する。

アミノ酸肥料の効果と役割

- アミノ酸肥料とは、動植物由来のたんぱく質を加水分解や発酵処理したもので、遊離アミノ酸やペプチド、低分子有機酸を含む液体または粉末肥料。

- 通常の窒素肥料(硝酸態・アンモニア態)とは異なり、アミノ酸は植物が直接吸収可能な栄養源で、吸収スピードが早く、消耗しにくい。

- 根からだけでなく葉面からも吸収されやすく、特に光合成が不安定な低温期や曇天時における成長維持に有効。

- グルタミン酸、アラニン、プロリンなどのアミノ酸は、植物の代謝系に直接関与し、根の伸長促進・花芽形成・耐病性向上などの生理効果がある。

- 微生物の餌にもなるため、アミノ酸を施すことで土壌中の善玉菌(放線菌や乳酸菌など)が優勢になり、土壌病害を抑制する作用がある。

- 腐植酸と併用することで、アミノ酸が腐植分と結合し、肥効の持続性や効率がさらに向上する。

腐植酸とアミノ酸を使った1年の土づくり設計

春(3月〜5月):「目覚めと基盤作り」

- 3月:前年秋に投入した堆肥や腐植酸の残効を確認し、土壌のpHとCECを簡易土壌診断キットなどで測定する。

- 土壌がアルカリ傾向なら、腐植酸を軽く(1〜2kg/10a)施用して酸性寄りに調整。酸性土壌では石灰を併用。

- 春先は根圏活性を促すため、腐植酸液を100〜200倍に薄めて潅水。

- 定植前には、完熟堆肥を1㎡あたり2〜3kg、アミノ酸肥料(液体)を500倍で潅水。

- アミノ酸肥料は育苗期の葉面散布に用いると活着がよく、初期生育が安定する。

- 元肥としては、有機質肥料(鶏ふん、魚かす)と併用する。

夏(6月〜8月):「過酷環境への対応」

- 高温期はアンモニア態窒素の揮発や肥料の流亡が起きやすく、腐植酸の施用で肥料保持力を確保。

- 腐植酸液を潅水に混ぜることで、ECの安定化と根の環境改善が図れる。

- アミノ酸肥料は、真夏の光合成が不安定な時期に葉面散布を行うと効果的(1000倍希釈、週1回目安)。

- 過湿時は腐植酸による土壌団粒化で排水性を向上させ、根腐れを予防する。

- 作物のストレス耐性を高めるため、プロリンやベタインを含むアミノ酸肥料の活用を考慮。

秋(9月〜11月):「収穫と次作への準備」

- 収穫後、すぐに根や茎をすき込み、腐植酸または腐植酸入り堆肥を施用し、土壌の有機物バランスを回復。

- 秋は微生物活性が高くなる時期のため、アミノ酸肥料を微量施用することで有機物分解を助け、分解速度をコントロールできる。

- 腐植酸と米ぬかを併用することで、腐植分の形成が促進され、次年度の土の基本構造が整う。

- 根圏の微生物が活性化している間に、炭素資材(もみ殻、木質チップなど)を軽く混ぜ込むと冬越え対策にもなる。

冬(12月〜2月):「休眠期に仕込む」

- 冬は土壌温が低下するが、腐植酸やアミノ酸を用いた冬越え堆肥の仕込みに最適。

- 家畜ふんや落ち葉、米ぬかを使った堆肥に腐植酸を混合(1%〜2%)して保肥性・通気性を高める。

- この時期に入れた有機物は、春先にかけてゆっくりと分解される。

- 凍結や強酸化を避けるため、表層5〜10cmにのみ投入し、凍結緩和資材(炭、腐葉土)と混合して被覆。

- ハウス栽培では、暖房を用いた微生物分解促進と腐植酸液の薄め潅水(200倍)による冬期育成管理を行う。

通年を通じた施肥戦略と土壌管理のポイント

- 腐植酸とアミノ酸肥料は、化学肥料の効率を補い、土壌環境を健全に保つための“土壌活性剤”として位置づける。

- 年間を通して、「化学肥料を控えながら作物の要求に応じてアミノ酸肥料を投入」、「腐植酸で土の貯蔵力を高めて肥料のロスを抑える」ことを目標にする。

- 短期的な生育促進にはアミノ酸を、長期的な地力向上には腐植酸を使う。

- 適切な堆肥との組み合わせ(腐植酸入り堆肥)により、物理性・化学性・生物性のすべてのバランスが整う。

- 最終的には「肥料が少なくても育つ土」を目指す長期設計が、収量・品質・持続可能性のすべてに寄与する。

おわりに

- 腐植酸で肥料が流れない土を作り、アミノ酸肥料で植物の代謝をサポートすることで、作物の健全な生育と収穫を持続的に支えることが可能となる。

- 土を“育てる”という視点で年間スケジュールを組み立てることが、慣行農法・有機農業どちらにも通用する基盤となる。

- 施肥設計は土壌診断や作物の特性に応じて柔軟に変化させながら、「腐植酸+アミノ酸肥料」の活用を中心に、土の再生と循環を促進していくとよい。