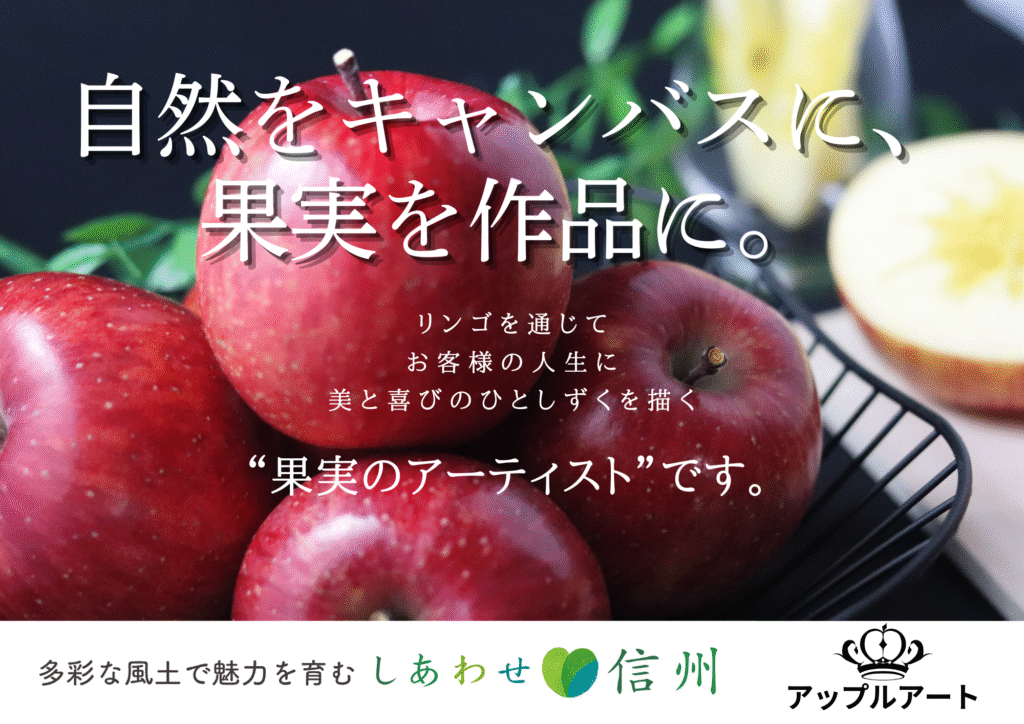

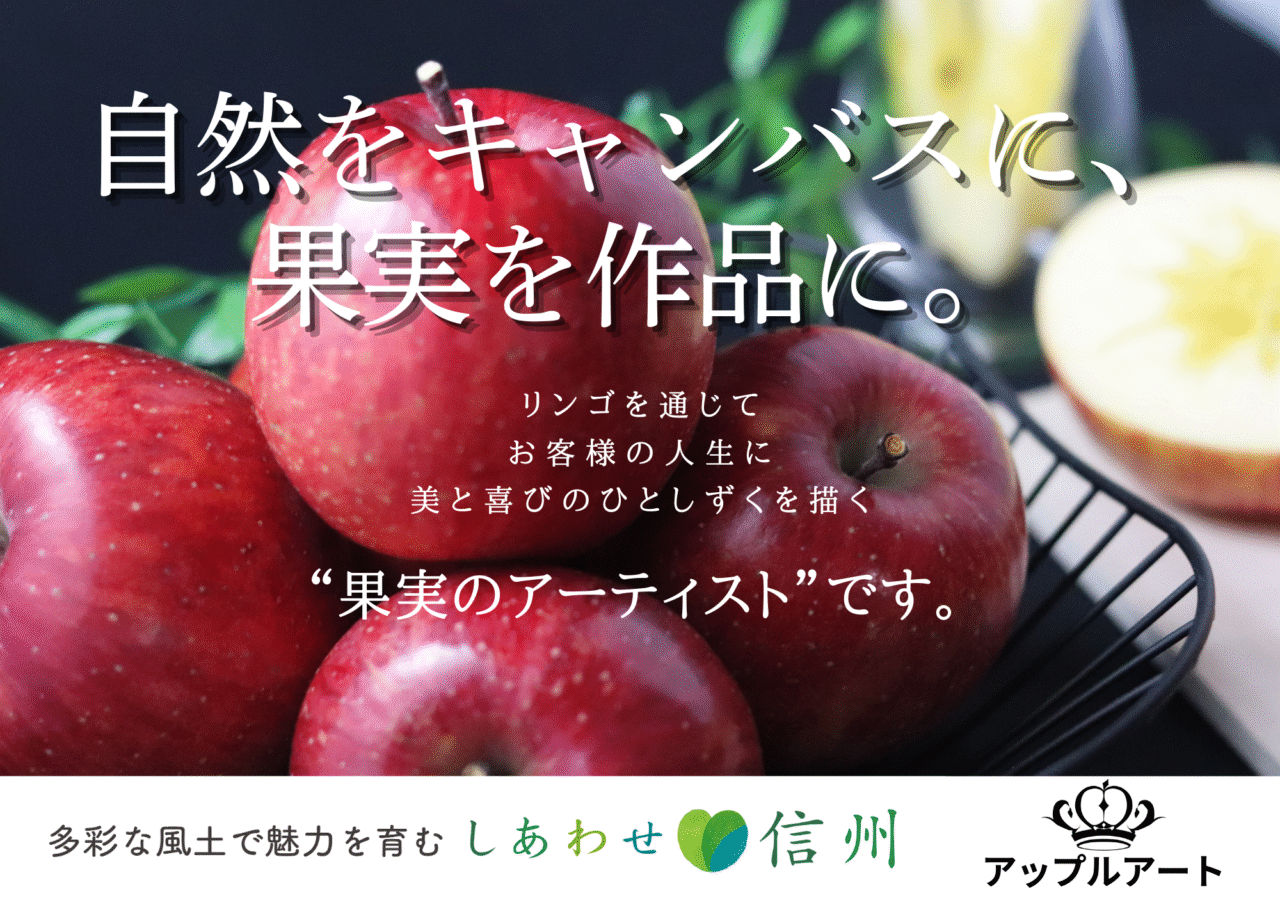

「自然をキャンバスに、果実を作品に。私たちは、リンゴを通じてお客様の人生に美と喜びのひとしずくを描く“果実のアーティスト”です。」

この言葉には、一見すると詩的な響きがありますが、裏にはアップルアートが長年にわたって紡いできた実践と理念があります。

ここでは、このミドルコピーの意味・背景・具体性を余すところなく描き出し、あなたに「なぜアップルアートは“果実のアーティスト”なのか」を体感してもらうことを目指します。

1. キャンバスと作品としての“自然 × 果実”

まず最初に、「自然をキャンバスに、果実を作品に」という表現を紐解きたいと思います。

これは、ただ果樹栽培を行うという農業の営みを超えて、自然環境そのものを“舞台”あるいは“画布”と見なし、その上に作品=リンゴを描いてゆく、という意志を表しています。

大地・気候・土壌──“自然”をキャンバスとする

アップルアートは、長野県(信州)という地に拠点を置いています。

信州は昼夜の寒暖差、清冽な水、豊かな山々と澄んだ空気、適度な降水量など、りんご栽培に適した自然環境に恵まれています。

こうした自然条件を、「ただ使う」ではなく、「育まれるべき素材」と位置づける視点が肝要です。

地力を引き出す土づくり、水管理、気象への対応などを丁寧に行うことで、キャンバス(=自然)が描き手の意図を受け止められる基盤となるわけです。

アップルアートでは、「化学肥料をできるだけ抑えた栽培」で安心・安全なリンゴを提供することを掲げています。

アップルアート_信州のりんご農園

また、りんごの甘さ、香り、酸味の調和を数値で可視化するため、糖度・酸度・硝酸塩濃度(NO₃⁻)という三つの分析項目で品質を「見える化」しているとの情報もあります。

アップルアート_信州のりんご農園

これらは、単なる“栽培”以上の工夫であり、「より精緻に、意図をもって自然を扱う」アプローチと言えるでしょう。

リンゴを“作品”とする

では、なぜ“作品”という言葉を使うのか。

作品と呼ぶには、単なる機能性(食べられる、栄養がある)を越えて、見る者・味わう者に感動を与える要素が必要です。

アップルアートは、りんごそのものを味だけでなく香り、食感、蜜の入り方、見た目の美しさなど、複数の次元で“芸術性”を感じられるよう育てようとしています。

たとえば、蜜が入りづらいとされる「サンふじ」においても、“蜜入り神話”を超える味を追求したい、という姿勢。

アップルアート_信州のりんご農園

また、ブログで「美味しさには理由がある。

数値が語る“特別なりんご”」という記事を公開しており、甘さ・酸味などを科学的根拠で示す姿勢も見られます。

アップルアート_信州のりんご農園

これにより、ただ漠然と「おいしい」と言うだけでなく、お客様に「なぜこのリンゴは特別なのか」を伝える、つまり鑑賞に値する作品として提示するのです。

2. “ひとしずく”という尺度で描く – お客様との関係性

次に注目すべきは、「ひとしずく」という表現です。

これは、全体を支配する大きな変化を与えることよりも、ひとつひとつの体験・瞬間に寄り添い、丁寧に彩りを加えていくという姿勢を示しています。

日々の暮らしにひとさじの彩りを

多くの人にとって、果物は日常の中のささやかな贅沢、あるいは健康補助的な存在です。

しかしアップルアートは、リンゴを通じて日常をちょっと豊かにする「アクセント」として振る舞いたいと考えています。

たとえば、朝のひと口、デザートの締めくくり、ギフトとしての贈り物……そうした日常に、“ちょっとした美しさ・歓び”を添える存在としてリンゴを位置づけるのです。

ひとしずくはまた、「過剰ではない、ほどよい」量を示唆します。

あくまでお客様自身の暮らしや価値観を尊重しつつ、その隙間にそっと彩りを添える、という謙虚な関わり方です。

お客様一人ひとりへの寄り添い

「お客様の人生に」という言葉は、単なる消費者ではなく、“人生を歩むパートナー”という視点を伝えています。

アップルアートは、広く不特定多数に向けて大量生産するのではなく、リンゴという媒介を通じてお客様の暮らしに応じた体験価値を提供したい、という意志を込めています。

この視点は、単に商品を売るという関係を超えて、「あなたの食卓に」「あなたの時間に」「あなたの日々に」寄り添いたいという気持ちを伴っています。

3. アップルアートが描く“果実のアーティスト”としての具体的プロセス

では、ここからは「果実のアーティスト」と名乗るゆえん、そして日々の営みとしてどのようなプロセスを通じて“美と喜びのひとしずく”を描いているかを、段階ごとに見ていきましょう。

(A)選ぶ段階:品種・枝の選択、剪定・樹形管理

リンゴ栽培の第一歩は、どの品種をどのように樹形をつくるかという設計です。

単に有名な品種を育てるだけでなく、その土地の特性に合う品種を選び、さらに剪定や樹形管理を通じて光や風の入り方を最適化する工程があります。

アップルアートでは、「化学肥料をできるだけ抑えた栽培」を掲げており、樹の根や枝にかかるストレス、光合成効率などを考慮した栽培設計を行っていると思われます。

アップルアート_信州のりんご農園

この段階で、作品の下絵とも言える基盤が作られます。

(B)育てる段階:土づくり・栄養管理・有機的な施し

リンゴを“作品”に育て上げるには、単なる水肥の投与では足りません。

土壌の構造を整え、有機物を補給し、微生物との共生を意識することが必要です。

アップルアートが“化学肥料を抑える”と宣言しているのは、まさにこの段階において自然の力を最大限活かしたいという考え方の表れです。

アップルアート_信州のりんご農園

また、果樹栽培には病害虫対策も不可欠です。

アップルアートのブログには、トリコデルマ菌を使った全身獲得抵抗性(ISR:Induced Systemic Resistance)という植物の免疫力を引き上げる手法を取り入れているという記事もあります。

アップルアート_信州のりんご農園

これにより、農薬依存を抑えつつ健全な樹体を保つことができ、果実に「自然の力」が宿る余地を残します。

(C)見極める段階:果実の成長観察と最適収穫時期判断

樹上で実が育つにつれて、甘み・酸味・蜜の入り具合・果肉の緻密性などを逐次モニタリングしながら、「この果実はこれ以上木に置いておくと逆効果になる、今が摘みどきだ」という判断を下すのが、アーティストとしての“見切りの技術”です。

アップルアートが品質を「見える化」するために糖度・酸度・硝酸塩濃度(NO₃⁻)で分析を行っているという情報は、まさにこの見極めを科学的に支える手段と言えます。

アップルアート_信州のりんご農園

こうしたデータを参照しながら、最適な収穫時期を逃さないことが、作品の質を保つ鍵となります。

(D)届ける段階:加工・商品化・体験提供

リンゴを収穫した後、それをどう料理し、どう届け、どう体験に結びつけるかが、果実のアーティストに求められる最終表現です。

アップルアートは、単なる生果としてのリンゴだけでなく、飲むりんご、立科の薫り、さらには「アップルコーヒー」のような新しい商品展開も行っています。

アップルアート_信州のりんご農園

リンゴの香りや風味を生かした加工品を通じて、お客様の暮らしにひとしずくの体験を拡張しています。

また、りんごの安全性・品質を裏付ける数値データを公開することで、お客様が“信頼と安心”を感じられるよう工夫しています。

たとえば「美味しさには理由がある。数値が語る“特別なりんご”」という記事を通じて、感覚だけでなく事実を伝えていく姿勢が見られます。

アップルアート_信州のりんご農園

さらに、りんご狩りや現地販売、農園体験など、直接お客様が“自然を近くに感じる機会”を提供することも、果実のアーティストとしての“描く”行為に含められるでしょう。

お客様が木を見上げ、香りをかぎ、実を選ぶ体験は、単なる商品購入以上の情緒的価値を生みます。

(E)関係を育む段階:ファンづくりと信頼の継続

最後に、描いたひとしずくは一過性ではなく、継続的な関係の中で育む必要があります。

果実のアーティストは、作品を一度お渡しして終わりではなく、お客様とともにその余韻を味わい、次に向かう営みです。

アップルアートは自社ブログで農園の歩みや栽培理論、商品開発ストーリーを発信し、お客様と対話し続ける姿勢をもっています。

アップルアート_信州のりんご農園

このコミュニケーションにより、お客様は単なる“消費者”ではなく“共感者”“仲間”となり、ブランドと人生を重ね合わせる関係を築けるのです。

4. 「ひとしずく」が生まれる瞬間・場面のイメージ

言葉で語る以上に、具体的な場面を想像してもらうことが、「ひとしずく」の実感に近づく鍵です。

以下はいくつかイメージされうる瞬間です。

朝のひと口:目覚めたばかりで香りが鼻をくすぐるリンゴのひと口。甘さと酸味がほどよく、身体が目覚める感覚。

ギフトとして贈る:贈られた人が実を手にとり、輝く皮や蜜の入り具合を見つめ、その裏に込められた想いを感じる。

デザートの締めくくり:料理を楽しんだ後、さっぱりとしたリンゴを口にすることで、満足感と清涼感を添える。

農園体験の余韻:りんご狩りで自身が選んだ実を持ち帰り、家族で味わう。子どもの笑顔、香りの記憶が暮らしの記憶になる。

日常のちょっとした贅沢:ちょっと疲れた午後、リンゴのカットひと皿を手にとり、静かな時間を演出する。

これらの場面で、アップルアートのリンゴはただ「食べるもの」ではなく、“場を整えるもの”“気分を整えるもの”として機能しうるのです。

5. なぜ“果実のアーティスト”と名乗るのか — 差別化・強みと展望

「果実のアーティスト」という言葉は、競合との差別化を意図したネーミングでもあります。

ただ「りんご農家」「果実ブランド」よりも強いイメージを喚起し、その責任と役割を自覚するものです。

差別化の核

芸術性 × 農業:単なる農産物生産ではなく、「鑑賞・体験・物語性」を伴う果実づくり。

ストーリー発信:栽培理論・データ・現場風景をブログなどで公開し、裏側を見せることで信頼と共感を得る。

アップルアート_信州のりんご農園

加工・応用展開:生果だけでなく、飲むりんご・アップルコーヒーなど、果実を素材にした独自展開。

アップルアート_信州のりんご農園

顧客との関係性重視:一度きりの売り切り型でなく、体験・情報発信を通じてファンとして育てる志向。

展望とチャレンジ

この“絵”を描き続けるためにはいくつかのチャレンジもあります。

気候変動リスク:自然をキャンバスとするなら、気象の影響を大きく受ける。

異常気象対策や耐性品種の導入が欠かせません。

コストとの折り合い:化学肥料抑制、有機的手法、データ分析などにはコスト・手間がかかる。

価格設定と付加価値設計のバランスが問われます。

伝わる表現:詩的な表現や理念を、読み手に共感・理解してもらう言葉に落とし込む力量も重要です。

“美と喜びのひとしずく”が二重の比喩になりすぎて伝わらないと逆効果になる可能性もあります。

持続した関係維持:一度のお客様との接点で終わらせず、リピートやファン化をいかにして継続するかが鍵です。

しかしこれらの挑戦を乗り越えながら、アップルアートは「果実のアーティスト」として、年を重ねるごとにその絵の質を深めてゆくことができるでしょう。

6. 目で味わう“果実のデザイン” — 立科の風景をまとったパッケージアート

アップルアートが描く“果実のアーティスト”という存在は、栽培や味わいの美しさにとどまりません。

私たちは、**手に取った瞬間の感動**、**贈られたときの誇らしさ**、**飾りたくなる美しさ**までもデザインしたいと考えています。

それは、味覚の芸術であると同時に、**視覚・触覚・感情の芸術**でもあるからです。

—

◆ 立科町を象徴するデザイン — 「風景の記憶を包む」

立科町は、浅間山を望み、白樺やりんご畑が四季を彩る美しい高原のまち。

私たちのデザインは、その“立科らしさ”をそのまま感じていただけるように設計しています。

たとえば、りんごの赤だけでなく、立科の青空や初雪、秋の黄金色、木漏れ日の緑をモチーフにした配色。

見るだけで「信州の風が吹き抜けるようだ」と感じていただけるような、**自然の情景をそのままパッケージに閉じ込める**デザインを目指しています。

素材も、リサイクル紙や自然由来の繊維など、手触りに温もりを感じられるものを選定。

「自然をキャンバスに」という言葉の通り、**自然の質感そのものをキャンバスにする**発想です。

—

◆ 贈る喜び、飾る喜び — パッケージが語る「おもてなし」

アップルアートのりんごは、食べておいしいだけでなく、「贈ってうれしい」「もらってうれしい」体験を大切にしています。

箱を開けた瞬間、香りとともに“作品”が現れるような設計。

果実ひとつひとつが丁寧に収まる構造や、箱の内側にもメッセージが隠されているなど、**開封そのものが小さな演出**になるよう工夫しています。

デザインは、シンプルで上品。けれどもどこか“アートを感じる”佇まい。

友人や大切な人に贈った時、思わず「どこのりんご?」と聞かれるような存在感をもっています。

**贈る人の気持ちを引き立てるデザイン**こそが、私たちの考える「美と喜びのひとしずく」です。

—

◆ 他とは違う「選ばれる見た目」

りんごの世界は、形や味だけでなく、見た目にも無限の表現がある世界です。

アップルアートは、“伝統 × 斬新”の両立をテーマにしています。

立科町の自然や文化をベースにしながら、モダンでアート性の高いデザインを融合。

たとえば、最小限の線と余白でりんごの曲線美を表現したパッケージや、

蜜入りの断面をモチーフにしたエンボス加工、

光の当たり方で色彩が変わるホログラム箔など、**細部に遊び心と個性を宿す**工夫をしています。

私たちが目指すのは、「思わず飾りたくなる果実」。

冷蔵庫の中だけで終わらず、リビングのテーブルに置いても“絵になる”存在。

それが、“果実のアーティスト”の手がける、もうひとつの“作品”なのです。

—

◆ デザインも“ひとしずくの感動”を届ける手段

デザインとは、単なる外観ではなく、体験そのものです。

開ける前の期待、手に取る質感、色彩が生む印象──

それらのすべてが、お客様の心に残る「ひとしずくの美と喜び」になります。

アップルアートのリンゴは、味覚とともに**感情をデザインする果実**。

それは、立科の自然と人の手が織りなす調和のかたちであり、

見た目の美しさ、贈る嬉しさ、そして味わう幸福がひとつの体験として完結する――

そんなブランドを目指しています。

—

**「自然をキャンバスに、果実を作品に。」**

この言葉のもう一つの意味は、

**自然と人の感性が交わるデザインの物語**を描くということ。

果実そのものが芸術であり、パッケージもまたアートである。

アップルアートは、これからも“見て美しい、贈って嬉しい、味わって感動する”果実づくりを続けていきます。

●実際の顧客体験・贈答エピソード・開発ストーリー

果実のアーティストが描く、美と喜びのひとしずく

― 自然をキャンバスに、立科の風景を纏うアップルアート ―

アップルアートは、「自然をキャンバスに、果実を作品に。」という言葉を掲げています。

この一文には、私たちのすべての想いが込められています。

りんごを育て、磨き、届けるその一つひとつの工程を、まるで絵を描くように。

そして、お客様の人生に“美と喜びのひとしずく”を落とすように。

しかし、この“美と喜び”は単なる比喩ではありません。

それは、実際にお客様が体験する「感動の瞬間」として形になっています。

—

◆ 立科町というアトリエから生まれる、自然と人の共作

アップルアートがある長野県立科町は、浅間山を望む高原のまち。

朝霧が晴れると、陽光が果実を透かし、白樺林が風にそよぐ。

そんな自然のリズムが、私たちの“アトリエ”です。

この土地の寒暖差がつくる蜜入りの深さ、雪解け水が育む透明感のある甘み。

自然が描く背景に、私たちは「手しごと」という筆で繊細な表現を加えます。

果実を選び、磨き、形を整え、ひとつの“作品”として仕上げていく──。

まるで彫刻のように、ひとつの果実に命を吹き込むのです。

—

◆ 見た目も味わいも「作品」になるパッケージデザイン

アップルアートのリンゴは、味だけではなく“見た目”から体験が始まります。

贈りものとして手に取った瞬間、立科の風景を思わせるデザインが広がる。

パッケージの色合いは、秋の陽光、白樺の木肌、浅間山の稜線をモチーフにしています。

箱の中を開くと、りんごひとつひとつがまるで宝石のように収まっている。

包装紙にはりんごの輪郭をエンボスで表現し、

箱の内側には「自然とともに、美しく。」というメッセージが控えめに刻まれています。

それは、ただの箱ではなく、“贈る瞬間”そのものをデザインしたアート作品。

受け取った方が「飾っておきたい」と思うような、そんな形を目指しています。

—

◆ お客様の声が教えてくれた“喜びの形”

あるお客様から、こんな声をいただきました。

> 「お世話になった方に贈ったら、『箱を開けた瞬間に笑顔になった』と言われました。

> 食べる前から感動するりんごなんて初めてです。」

また、別のお客様は、毎年お歳暮としてアップルアートを選んでくださっています。

> 「送り先の方から『あのりんご、また頼んで!』と指名されるようになりました。

> 見た目の美しさも味も、まさに“作品”のようです。」

贈る人と受け取る人、双方の心が動く。

その体験の中心にあるのが、“果実のアーティスト”としてのデザイン哲学です。

—

◆ 開発の舞台裏 — 「りんごを超えた果実表現」を目指して

アップルアートの代表は、もともと農家出身。

しかし、単なる“農産物”としてのりんごではなく、

「りんごという素材で、人生を彩る作品をつくりたい」という想いからブランドを立ち上げました。

デザイナーとともに試行錯誤を重ね、

立科の四季をどう“形”にするかを追求。

箱の開け方ひとつ、帯の色、紙の厚み──

どれも、「りんごをどう感じてもらうか」という一点から設計されています。

実際、パッケージ試作は20回以上。

「りんごが最も美しく見える光の角度」を探すため、照明まで検討したほどです。

—

◆ 贈答文化の中で“選ばれる見た目”へ

りんごは昔から“健康”や“幸福”の象徴として贈られてきました。

アップルアートはその伝統を受け継ぎながらも、

現代の感性に寄り添う新しいギフト文化を提案しています。

たとえば、企業の周年記念で「アートりんごBOX」を採用した事例では、

社員一人ひとりが手に取った瞬間に「立科の自然」を感じ、

「贈り物なのに、もらった人がブランドのファンになった」と話題になりました。

また、東京の高級百貨店では、

“見た瞬間に立ち止まるパッケージ”として、バイヤーから高い評価を得ています。

—

◆ 「果実×デザイン」で、贈る文化をもっと美しく

アップルアートが届けたいのは、“りんご”というモノではなく、

それを通じた「感動」という体験です。

私たちのつくるデザインは、見た目のためだけではありません。

それは、人と人をつなぎ、会話を生み、笑顔をつくるための“橋”なのです。

受け取った方が思わず写真を撮りたくなる、

SNSに載せたくなる、

「誰かに贈りたくなる」──

そんな“連鎖する喜び”を生み出すデザインを、私たちは目指しています。

—

◆ 美と喜びのその先へ

アップルアートの果実は、自然と人の感性が融合した“ひとつの芸術”。

立科町という自然のアトリエで育ち、

デザイナーの手で磨かれ、

お客様の笑顔によって完成する“生きた作品”です。

私たちは、これからも

**「見て美しく、贈って嬉しく、味わって感動する」**

そんな果実づくりを続けていきます。

美と喜びのひとしずくが、

あなたの人生にも静かに広がっていくように。

まとめ — “果実のアーティスト”の意味と未来へ

「リンゴを通じてお客様の人生に美と喜びのひとしずくを描く“果実のアーティスト”」とは、単なるキャッチコピーではなく、アップルアートが掲げる行動指針であり使命宣言です。

自然をただ資源と見るのではなく、共に描くキャンバスと位置づけ、リンゴをただ果物と見るのではなく、鑑賞・体験・物語をもたらす“作品”と見なす。

さらに、それらを通じてお客様の暮らしにさりげない彩りを添える“ひとしずく”として寄り添う。

そして、作品を創るプロセス、届ける体験、関係性づくりをすべて統合して「果実のアーティスト」という役割を全うしようとするものです。

ママとベビー、そしてご家族みんなの健康をサポート!

100%無添加&カフェイン0・葉酸配合(栄養機能食品)の「美力青汁」

大切な赤ちゃんにも安心して飲んでほしい。

そんなママの想いを形にした、天然成分と豊かな栄養が詰まった青汁です。

妊娠中や授乳中のママはもちろん、離乳期に入った赤ちゃん、お子様、そして健康を気遣うご家族みんなで飲めるように、やさしさと安心に徹底的にこだわりました。

ミッシーリスト代表の花澤が自身の妊娠・出産経験をもとに、

「お母さんと生まれてくる赤ちゃん、そして家族みんなに優しい青汁」

という想いを込めて開発しました。

【美力青汁のやさしさの秘密】

~案件セールスポイント~

離乳食期の赤ちゃんからご年配の方まで、ご家族みんなが毎日安心して飲めるように、

着色料・香料・保存料などの10項目の添加物は一切不使用。

天然由来の成分だけで作った、安心・安全の【100%無添加】青汁です。[2] カフェイン0で、授乳中・就寝前もOK

カフェインゼロだから、妊娠中や授乳中のママも、赤ちゃんのお世話の合間にも、時間を気にせず安心してお飲みいただけます。[3] 赤ちゃんの健やかな成長を支える葉酸200μg配合

妊娠中・授乳期に必要な栄養素である葉酸を1杯に200μg配合。

栄養機能食品として認められている量で、ママとベビーの健康をしっかりサポートします。[4] 吸収に優れた“天然型葉酸”を100%使用

「美力青汁」に使用している葉酸は、天然酵母由来のモノグルタミン酸型葉酸。

合成葉酸よりも吸収されやすいとされており、赤ちゃんの体にもやさしく届きます。[5] 食物繊維や乳酸菌などの成分をバランスよく配合

赤ちゃんをはじめ、ご家族の毎日の食生活に寄り添うために、以下の成分をバランスよく配合しました。

・乳酸菌(EC12株):1包に約5億個配合。

・4種のオリゴ糖:バランスのとれた組み合わせで配合。

・食物繊維:1包でキャベツ約14個分に相当する量を配合。

「美力青汁」は、ママと赤ちゃん、そしてご家族みんなの笑顔と健康をやさしく守ります。

100%無添加&カフェイン0・葉酸配合の【美力青汁】

.png)