~家庭菜園からプロ栽培、そして加工利用まで~

- 1 1. イチジクとは?-その魅力と歴史

- 2 2. イチジクの品種と選び方

- 3 3. イチジクの栽培基本スケジュール

- 4 4. イチジク栽培の手順とコツ

- 5 土づくり・定植

- 6 5. 病害虫とその対策

- 7 6. 鉢植え栽培も可能!

- 8 7. 収穫と熟期の見極め方

- 9 8. イチジクの加工・保存法

- 10 9. 栽培のメリット・デメリット

- 11 10. 長野など寒冷地でも育てられる?

- 12 まとめ

- 13 【1月〜2月】冬(休眠期)

- 14 【3月〜4月】春(芽出し期・植え替え適期)

- 15 【5月〜6月】初夏(生育旺盛期)

- 16 【7月〜9月】夏(収穫期)

- 17 【10月〜11月】秋(最終収穫・休眠準備)

- 18 【12月】初冬(完全休眠期)

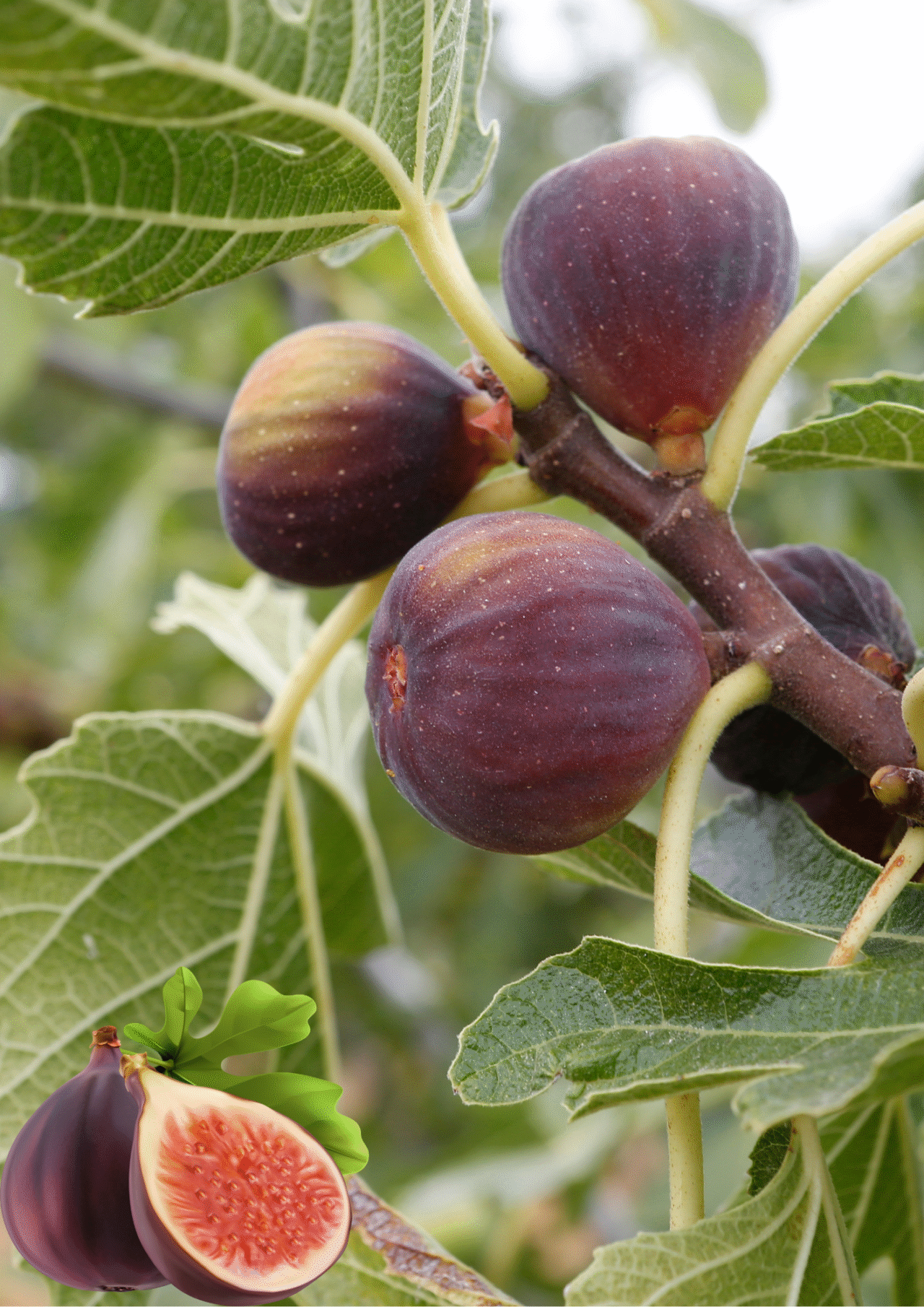

1. イチジクとは?-その魅力と歴史

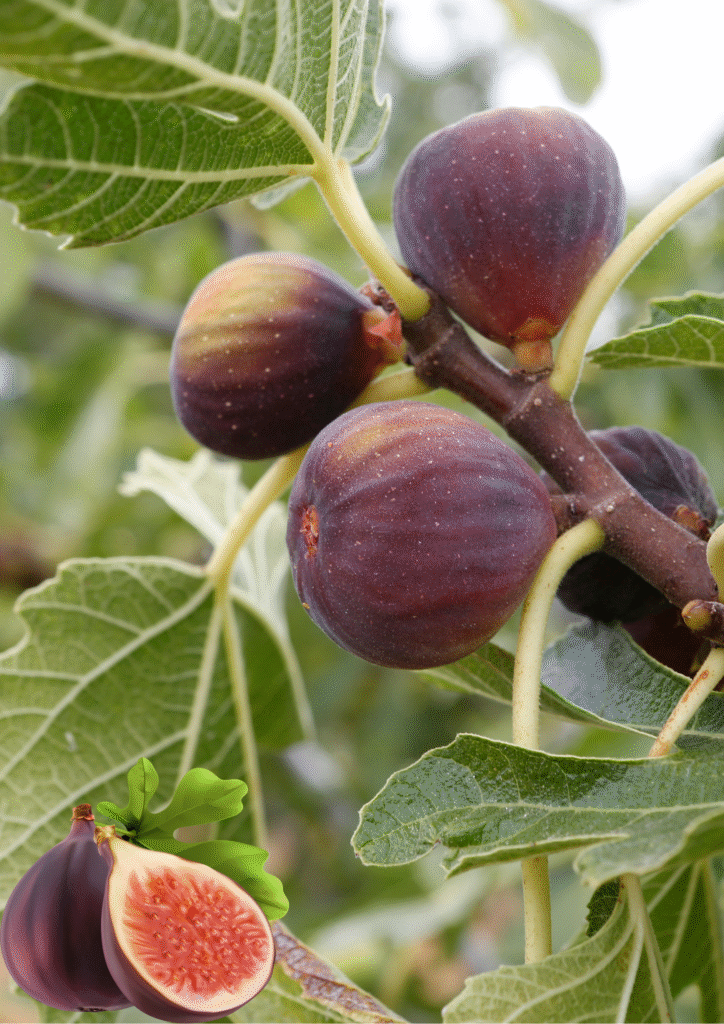

イチジク(無花果、英: Fig)は、クワ科イチジク属の落葉小高木で、果実のように見える可食部は「花嚢(かのう)」と呼ばれる器官。

原産地は中東〜地中海沿岸で、古代エジプト・ローマ時代から栽培されてきた最古の果物のひとつです。

栄養価の高さや薬効が古くから評価されており、食物繊維、カリウム、カルシウムが豊富。消化酵素「フィシン」も含み、整腸や肉料理の軟化にも使われてきました。

2. イチジクの品種と選び方

日本ではおもに以下の3系統が栽培されています:

【1】在来系(ホワイト系)

- 《蓬莱柿(ほうらいし)》:最も普及している在来種

- 甘みはほどほどで水分多め。生食・加工両方OK

- 果実はやや小ぶり、熟すと皮が割れる

メリット:栽培が易しく、収量も多い

デメリット:完熟果の流通が難しい

【2】ドーフィン系(レッド系)

- 《ドーフィン》《ネグローネ》《バナーネ》など

- 果皮は紫〜赤、果肉は赤褐色。濃厚な甘み

- 完熟時はジャムのような濃密な食感

メリット:糖度が高く、見た目も美しい

デメリット:高温多湿にやや弱い。裂果しやすい

【3】ホワイト系改良品種

- 《ブリジャソット・グリース》《カドタ》《ロンドボーデックス》など

- 果皮が黄白〜緑色、果肉は赤〜ピンク

- さっぱりとした味で、洋菓子向けに人気

メリット:果皮が薄く加工に最適

デメリット:雨に弱く裂果しやすいものもある

3. イチジクの栽培基本スケジュール

| 月 | 作業内容 |

|---|---|

| 12〜2月 | 落葉期の剪定(整枝・更新剪定) |

| 3〜4月 | 定植・植え替え・堆肥入れ |

| 5〜6月 | 芽かき、支柱立て、追肥 |

| 7〜9月 | 収穫ピーク、病害虫管理、水管理 |

| 10〜11月 | 最終収穫、葉落ち後の掃除 |

4. イチジク栽培の手順とコツ

土づくり・定植

- 水はけの良い砂壌土〜壌土を好む

- pH6.0〜6.5程度

- 元肥:堆肥3〜4kg/株、完熟鶏糞など

日当たり

- 日照が極めて重要(1日6時間以上)

- 日陰では果実が熟しにくくなる

水やり

- 若木はやや多め。夏場は朝夕の水やりが重要

- 過湿は裂果の原因になるため排水対策を

剪定

- 果実はその年に伸びた枝の先端に実る

- 冬の剪定は、前年の主枝を残し、前年の実がなった枝を間引く

- 夏剪定で混み合った枝を間引くことで風通し改善

5. 病害虫とその対策

カミキリムシ類(幼虫が幹を食害)

- 幹に穴が開き、フンが出る

- 幼虫を針金で突いて駆除、薬剤注入も可

イチジクコバチ(裂果原因)

- 裂果部分から侵入。袋かけで予防

すす病、うどんこ病

- 風通しが悪い・肥料過多で発生しやすい

- 剪定と適正な施肥が重要

6. 鉢植え栽培も可能!

- 樹勢が強すぎない品種を選ぶ(ドーフィン系など)

- 10号鉢以上、深さ30cm以上を推奨

- 2年に1度は植え替え・剪定が必要

7. 収穫と熟期の見極め方

- 果実が下を向いてくる

- 果皮にしわ・ひびが出る

- 指で軽く押すと柔らかい

- 完熟の一歩手前で収穫することで裂果や虫害を防げる

※完熟果は非常に日持ちが悪く、冷蔵しても1〜2日で劣化します。

8. イチジクの加工・保存法

ドライいちじく

- スライスして天日干し or 60℃前後の乾燥機で8〜10時間

- ヨーグルトやパン生地に活用

ワイン煮・シロップ漬け

- 赤ワイン・砂糖・レモン・スパイスで煮詰めて瓶詰め

- 高級デザートや前菜にも活用可能

コンフィチュール(果実ジャム)

- レモン汁を加えることで色鮮やかに

- 砂糖は果実の30〜50%で調整

9. 栽培のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 放任でも実がつきやすい | 熟果の日持ちが短い |

| 整腸・美容効果など栄養価が高い | カミキリムシなど害虫リスクあり |

| 1株でも収穫でき、家庭菜園向き | 夏場の裂果が多発する年も |

| 生食・加工どちらでも美味 | 夏剪定などの管理が若干手間 |

10. 長野など寒冷地でも育てられる?

イチジクは耐寒性が比較的低く、霜が降りる地域では防寒対策が必要です。

長野県のような寒冷地では、以下の対策が有効です:

- 冬期は株元をワラや不織布で覆い、寒風から守る

- 根元を切り詰め、春に再発芽させる「切り戻し剪定」

- 鉢植えで冬は屋内かハウスに移動

寒冷地向けには「ドーフィン」や「ネグローネ」のように、短期間で収穫できる品種が向いています。

まとめ

イチジクは初心者でも挑戦しやすく、かつ収穫後の活用幅が非常に広い果樹です。

栽培の手間も少なく、工夫次第で「自家製ドライフルーツ」や「無添加ジャム」など、健康志向にもマッチした食材として活躍します。

品種選びと剪定・水管理のコツをつかめば、毎年たっぷりと収穫が楽しめる果樹です。

あなたの庭や鉢植えで、“いちじくのある暮らし”を始めてみませんか?

【1月〜2月】冬(休眠期)

- 落葉が終わったら**剪定(整枝・更新剪定)**を実施

- 枯れ枝、込み合った枝、前年に実をつけた枝を切除

- 寒風・霜対策(株元をわら・寒冷紗で覆う)

- 鉢植えは霜の当たらない場所へ移動

【3月〜4月】春(芽出し期・植え替え適期)

- 定植・鉢植え替えの最適期(根の更新もこの時期に)

- 元肥を施す(堆肥3kg+化成肥料など)

- 新芽が出たら芽かき(1箇所1芽)

- 支柱を立て、風対策を行う

【5月〜6月】初夏(生育旺盛期)

- 主枝・副枝の誘引・仕立てをする

- 草丈が伸びすぎないよう先端を摘心

- 追肥(化成肥料または液肥を月1回程度)

- 雨が続く時期は裂果防止に袋かけも有効

- 病害虫(特にカミキリムシ)に注意して点検

【7月〜9月】夏(収穫期)

- 収穫期:熟したらすぐに収穫(下向き+やわらかさが目安)

- 収穫後の枝は切らず、次年の花芽が育つまで残す

- 水管理:乾燥しすぎないよう注意、特に鉢植えは朝夕水やり

- 裂果・虫害対策として適度な日よけ・雨よけも有効

【10月〜11月】秋(最終収穫・休眠準備)

- 遅れて熟す実を収穫

- 葉が黄変したら病害がないか確認して落葉を回収

- 来年の剪定準備:枝の状態を観察してメモ

- 鉢植えは徐々に水やりを減らす

【12月】初冬(完全休眠期)

- 樹が完全に休眠に入る時期

- 鉢植えは霜の当たらない場所に移動

- 越冬準備完了(寒冷地では根元にワラ、全体に寒冷紗)